2025年03月31日

最近徹夜でこんなこと頑張っております!

こんにちは あるいは こんばんは❗️

もしくは おはようございます♪

家庭科力研究家の中村純子です。

10年ぶりくらいに、

ライトデスクを使って

手描きのイラストをたくさん描きました!

まだ、お見せできる段階にないので

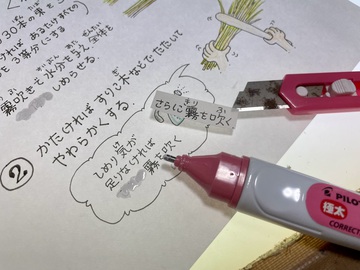

修正作業風景のみをお届けしますね。

私はあえて薄いコピー用紙をつかいます。

やり方は、

下描きをしたものを清書の紙の上に重ねて、

下からライトの光を当てて

すかして写しながら描くのです。

なんともアナログですよね⁉️

iPadでもイラストは描けるのですが、

手描きのニュアンスはでにくく、

AIっぽくなってしまい、私のお好みではないのです。

人間がやることなので、誤字脱字、手ブレなどにより

間違えが生じた場合に行う修正が

ホワイトで消してから

白いシールを貼ってその上から描き直す…という手法。

でも実際は、修正液で塗ると表面が凸凹して、

上からシールを貼って描くと、上手にできません。

いい方法は、白いシールに修正を書いて、

カッターでカットし、剥がして修正箇所に貼り付ける方法です。

なかなかきれいに直せるので、

覚えておくとやくにたつとおもいますよ。

ご参考になると幸いです。

家庭科力研究家

中村純子

2025年01月29日

2023年秋収穫のバケツ稲玄米70gを炊いておむすびに❣️

こんにちは あるいは こんばんは❗️

もしくは おはようございます♪

庭でバケツ稲で栽培した稲から収穫した種もみを

https://junjun.eshizuoka.jp/e2264471.html

ゴリゴリして取り出した玄米70gを

24時間吸水させてから

(釜飯用の)お鍋で炊きました!

吸水すると米が白く濁ってくるのがわかりますか?

このあと、水気をよく切り

100mlの水と昆布少量を加えて強火にかます。

沸騰したら弱火で15分ほど加熱。

白米の弱火での炊き時間は10分ですが、

玄米の場合は表皮が硬いので長めになります。

米の量によっても変わってくるので注意です。

土鍋風の厚みのある鍋と

アルミの薄手の鍋とでは熱の伝わりが変わるので

時間は様子を見ながら臨機応変に!

70gのお米は140gくらいのごはんになります。

これは大人のお茶碗山盛り1杯くらいです。

私は手が大きいので、ちょうど1個分のおむくびが作れる分量の玄米ごはんが炊けたことになります。

これは150日間育てた2杯分のバケツ稲から収穫できた

とても貴重なおむすび…ということになります。

シンプルに三角の塩むすびにして

食べる前に神棚と仏様にお供えいたしました。

神棚のしめ縄は、バケツ稲の藁( わら )で手作りしたものです!

子どもの時に、おかあさんが作ってくれたおむすびの大きさ…のような気がします。

実際にはもっと小さいおむすびだったはずです。

私が小さかったから、今日くらいのおむすびの大きさに感じていただけだと思います。

母は小柄…身長150cmちょっとで

手も小さかったはずですから。

そして一番気になる、このおむすびの美味しさですが…、

今まで食べた玄米おむすびの中で一番のお味でした。

玄米って、お鍋で炊くとなかなか上手にできないのですが、今回は固すぎずやわらかすぎす、いい感じ!

しかも噛めば噛むほど味が出る!

「海の精のほししお」が

美味しさを引き立ててくれました。

身体の中からエネルギーが湧いてくるような

ぽかぽかとした温かさが

内臓から伝わってくる感じがたまりませんでした。

発芽から自分で行い、苗を作り、稲穂に育て、

稲刈り後に干して、一粒一粒脱穀して、

すり鉢でゴリゴリとモミをはずして

やっと集めた70gの玄米の甘みが、

お腹の中でずっしりと感じられました。

これはパワーの源になること間違えなし❗️です。

こんな体験をぜひ多くの人に味わってもらいたいです。

取り急ぎ、レポートでした。

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

(^ ^)JUNJUN

2025年01月27日

2023年に収穫した米をやっと玄米にしました❣️

こんにちは あるいは こんばんは♪

もしくは おはようございます!

タイトル通り、

2023年に収穫したお米を⤵︎

https://junjun.eshizuoka.jp/e2235475.html

やっと玄米にしました❣️

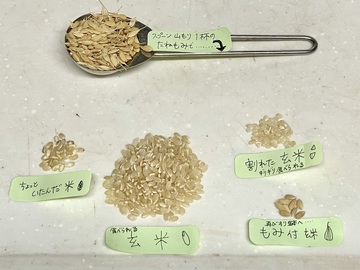

使った道具は、すり鉢・ソフトボール・ハケ。

すり鉢に種もみを入れてソフトボールでゴリゴリ!

大さじ1杯で2分ほどゴリゴリします。

①もみが、ある程度はずれたら

(ビニール袋でうけながら)ザルでこします。

②ザルに残った種もみを再びすり鉢に戻して

ソフトボールでゴリゴリします。

①と②を4〜5回繰り返して、

もみがほとんどなくなったら、

ハケで混ぜ混ぜするともみ殻がくっついて分別が楽になります。

最後にテーブルに広げます。

この後は、文字通り指先の手作業で分別です。

こんな感じに。

そして、最終的にバケツ2杯分の稲穂から採れた玄米は…。

80mlで70g‼️でした。

70gも採れた⁉️と考えるのか?

それともたったの70gしか採れなかった⁉️と思うのか?

難しい問題ですね。

最終目的が、お米を作ることなのか?

栽培を楽しむことなのかによって

感じ方は変わりますよね…。

私は、発芽を楽しむところからスタートして、

苗まで育てて、

それを田植えして、

成長や開花や結実を見守り稲刈りし、

稲を枯らしたわらでお飾りを作る。

ここまでで充分楽しませてもらったので

お米を炊いて食べるのはオマケみたいなものです。

だからこれだけ採れただけで万々歳です。

さて、今回は玄米のまま炊くので、精米せずに、洗米です。

洗米するともみの残りがかなり空いてくるので

市販の玄米よりも

何度も洗う必要があります。

水がキレイになったら、しばらく置いて

しっかり吸水させてから炊きます。

左は傷んだ米、右はもみ殻です。

これで、おむすび1個分くらいのごはんが炊けるかな?

吸水後炊飯しますので、そのレポートはまた明日。

以上です。

では、このあとも素敵なひと時を❣️

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案

小麦粉・乳製品・砂糖・精製した油を使用しない

腸がよろこぶ 発酵料理のプロフェッショナル

自然派料理研究家

発酵美人塾*JUNJUN

おかあさんの笑顔を応援*Mom’s Smile

https://pure-child.

(醬油糀のイラストレシピと参考資料・動画をプレゼント中)

2024年12月28日

12月28日手作りのしめ縄とお飾りを飾りました!

こんにちは あるいは こんばんは!

もしくは おはようございます♪

本日は12月28日末広がりの八がつく日。

お飾りやお供えの鏡餅はこの日に飾るといいと言われています。

そこて、まず、神棚のしめ縄を新しいものに交換いたしました。

しめ縄作りの記事はこちら⤵︎

https://junjun.eshizuoka.jp/e2261668.html

白い和紙は、天ぷら敷紙を4等分して作成するとちょうどいい大きさになります

(本当は専用の和紙の方が良いのでしょうが

調達が難しいですよね)。

お習字用の半紙の場合は6等分にするといいですが、

厚みがなく薄いのでペラペラになってしまいますので、2重にして作ると良いかもしれませんね。

去年のしめ縄はバケツ稲2つ分でしたが

今年はバケツ3つで作ったので、

比べると太さも長さも大きめにできました!

神棚に付け替えて一安心!

続いては、お飾りです。

お正月に飾っていたお飾りは処分してしまったので

前回のものとは比べられませんが、

感覚的にこちらも太くて大きいような気がします。

去年のお飾り制作の記事はこちら⤵︎

https://junjun.eshizuoka.jp/e2235069.html

お正月オーナメントをしまってあるBOXの中より

ちょうどよさそうなものをつけて、

玄関のピンポンに取り付けてみました。

風が強い時にも落ちないように、

裏にガムテープを貼り付けて補強しておきました。

お正月から落ちたら縁起が悪いので…。

ご参考になれば幸いです。

手作り大好き、もったいないをなくし隊

(╹◡╹)JUNJUN

2024年12月22日

バケツ稲で収穫した藁(わら)でしめ縄とお飾り作り!

こんにちは❗️

昨日は冬至(18:21p.m. )

本来はここを境にして年が変わる…つまり

今日が「あけましておめでとう」を言う日だったそうです。

と言うことは、昨日のうちにしめ縄を新しいものに取り替えるべきだったのですね⁉️

あらら、まだ用意ができていないことに冷や汗…。

遅ればせながら、

バケツ稲で収穫してた稲からモミを脱穀後、

残ったワラを使いしめ縄を2本作り、

1本を輪にしてお飾り用にいたしました。

去年の作り方はこちらです⤵︎

去年より太くできましたが、その理由は

今年はバケツ3つで栽培したからです

(去年は2つでした)。

作業の流れは、このような感じです。

ワラが乾燥していたので、

霧を吹きかけて湿らせながらの作業です。

縄を編んでいる途中でワラを足すと長くなります。

2年目(作るのが2回目)になると、

方がつかめてきますね!

昔は、農家さんの冬のお仕事で副収入源だったそうです。

今では、スーパーやコンビニで手軽に買えますが、

本当のワラで作っているお飾りやしめ縄が減っているようですね。

以前、DIYショップで購入したしめ縄の原料が

畳表に使うイグサのようでびっくりしたことがありました(ビニール製よりはマシですが)。

バケツ稲を栽培する楽しみには、

このしめ縄作りも含まれます。

神棚のしめ縄を1年間眺めながら、

稲づくりに想いを馳せる…、

そんな生活をしてみたい方は

来年ぜひ「バケツ稲づくり」にチャレンジしてまめくださいね!

ご参考になれば幸いです。

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

自然派料理研究家

(╹◡╹)JUNJUN

2024年10月13日

わがやのお庭に「きのこ」を発見⁉️

こんにちは❗️

日に日に秋らくしなり、過ごしやすくて有難いです。

つい先日まで、汗だくで朝晩お風呂に入らないと

かゆくてたまらないような日々を過ごしていたのが

ウソのようですね。

さて、秋の味覚のひとつでもある「きのこ」を庭で発見しました❗️

枯れ草や落ち葉が敷き詰められている中から

かわいい傘をのぞかせております。

数カ所で発見しましたが、

毒キノコかもしれないので、そのまま観賞用に放置しております。

目を凝らしてみると、あちらこちらで発生しており

生命力の神秘を感じてしまいます。

1年ほど前から、お迎えのお宅の雑草取りや

枝の剪定を行った際に出たものをいただいて

庭に撒いているため、

栄養が豊富だからかもしれませんね。

毎回、40リットル入るゴミ袋10袋分ほど撒いてくださっています。

燃えるゴミに出したら、灰になるだけですが、

庭に撒けば腐敗して分解して土に還り、

植物たちの栄養になる…。

庭という小さな宇宙の中で

生態系が循環しているようで、うれしいですね。

ミミズとか、微生物とか、見えない地中で

大活躍してくれているから

緑が青々と茂り、花が咲き、実をつけてくれる。

見えない力に感謝です!

ちなみに、こちらは今年のバケツ稲です。

3つのうち、1つだけ稲刈りして、

刈った後の根っこをバケツから取り出して

園芸バサミでカットしてバラバラにしました。

去年は、バケツの水を干上がらせてから稲刈りして

しばらく放置していたため、乾燥してバケツから取り出すのにひと苦労…。

今年は水分があるうちにカットしてみましたが

かなりやりやすかったですね。

大きめのバケツに、畑の土と一緒に入れて、

ミミズや微生物に分解してもらっているところです。

田んぼでは、稲刈り機で買った後に、粉砕する機械でカットしながら土にまぜて肥料化させるようですが

そのアナログ版・手作業バージョンです。

秋らしい季節の話題をお届けいたしました。

ご参考になれば幸いです❗️

地球取り出して自分にやさしいライフスタイルを提案する

(╹◡╹)JUNJUN

2024年05月06日

生命の神秘!種籾の発芽❗️

こんにちは❗️

先日ご紹介した「自然農法 朝日玄米」↓

https://junjun.eshizuoka.jp/e2244958.html

の「種もみ」を水に浸けて発芽させてしばらく置いた物です。

わさわさと芽と根が伸びてきて、まさに成長ラッシュと言った感じです。

赤ちゃん言葉(なん語)で囁く声が、

聞こえてきそうですね。

もみがついていない玄米も水に浸けてみたのですが

しっかりと発芽しました。

ちなみに精白した白米は水に浸けると腐ります

(死んでいるお米…どからです)。

一般的に多くの人が食べているお米は死んでいるお米。

生きていて発芽する玄米が栄養面だけではなく

エネルギーや生命力の点からも優れていることが

おわかりいただけたのなら嬉しいです。

ちなみに、これらはこの後土に植えましたので、

どうぞご安心ください。

今後の成長が楽しみですね!!

では、この後も素敵なことがたくさん引き寄せられてあらわれますように♪

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

(╹◡╹)JUNUJN

2024年01月04日

脱穀したお米を人力で籾から出す方法❗️

こんにちは❗️

年末に(バケツ稲の)稲穂をカップを使って脱穀。

藁でしめ縄とお飾りを作りました↓

https://junjun.eshizuoka.jp/e2235069.html

そして、藁から外した籾米から

すり鉢とソフトボールを使って玄米を取り出す作業に初チャレンジ!

(この方法はネットで検索して試してました。

Google先生は本当にありがたいですね)

どの程度の量でやれば良いのか分からず、

1/2カップほどで試してみたのですが

多すぎてすり鉢から飛び散り放題…とほほ。

いろいろ試した結果、

大さじ1程度(10〜15g)がやりやすいようです。

すり鉢に入れた全部を一度に玄米にするのは大変!

ある程度籾が除けたら、玄米を一粒一粒拾い出す作業を行い、

またボールでこする…この作業を繰り返すのが近道のようです。

近道といっても、かなり時間がかかり、

最初の写真の大さじ1弱の玄米を取り出すのに

45分ほどもかかってしまいました。

カップ1杯の籾米を玄米にするには

1日がかりでも難しそうです(≧∇≦)

昔の人って、いったい全体

どうやっていたのでしょうか⁉️

本当に頭が下がります。

「一粒の米も労苦の賜物」とはよく言ったものです。

身をもって感じました。

これからお米を洗う時、

炊いたお鍋やお釜を洗う時、

そしてもちろん食べる時も、

一粒たりとも無駄にはいたしません❗️

残りの籾米は、隙間時間に少しずつ作業して、

はれて玄米ごはんを炊くことができた暁には

また、アップさせていただきますね。

氣長〜にお待ちください。

これは、さまざまな人たちにワークショップで体験してもらって

食べ物の大切さを実体験から学んでもらいたい!!!と感じました。

今日もお読みくださりありがとうございました。

この後も素敵なお正月を♪

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

発酵料理のプロフェッショナル

(╹◡╹)JUNJUN

2023年12月28日

バケツ稲の藁でしめ縄とお飾りを手作りしました⁉️

こんにちは。

年末ですね…。

早速ですが「お飾り」を飾り始めるのは

いつが良いかご存知ですか?

私が母から教わったのは、28日か30日。

調べてみると…、

28日は、末広がりの「八」で縁起が良い日。

30日もキリが良い日

(28日までに間に合わない場合は30日がおすすめ)

とのことでした。

ビジネス街や商業施設では、

クリスマスが終わった25日夜に

一斉にお正月のJapaneseモードに一転しますね。

しかし、本来は(正月事始めと言われる)12月13日以降なら、いつ飾り初めてもよいとされているそうです。

ちなみに「やってはいけない日」とされるのは、

29日 →「二重苦」につながる。

31日 →「一夜飾り」になって、縁起が悪い。

ということなので、覚えておくとよいですね。

さて今年は、自宅で育てたバケツ稲の藁を使って

自分で作ってみたい❗️と思い立ち、

末広がりの本日28日にチャレンジしてみました。

最近は本当に便利で、YouTubeでさまざまな方が

懇切丁寧に教えてくださっています!

<作り方>

藁(または井草)を一掴みして根元を結ぷ。

束を3等分にし、その中の2つをそれぞれ左(時計周りと逆)にねじりなから、2つを絡めて縄を作る。

残りの1つも左にねじりながら、

先ほど編んだ縄と絡めて縄を編んでいく。

編み終わりを紐で結ぶと、縄の出来上がり。

同様に2本作り、ひとつは輪にしてお飾り用に。

もうひとつは、神棚用に「紙垂(しで)」

(しめ縄についているヒラヒラした白い紙)をつけました。

紙垂は、今あるものを見本にして

和紙(天ぷら敷紙)で作ってみまたのですが、

なかなかいい感じですよね!?

しめ縄もお飾りも、手作り感満載ですが、

我が家で育てた稲で作れるなんて倖せであり、

不思議でもあります。

これまで、しめ縄もお飾りも

当然のように買うものだと思っていました。

しかし本来は、田植え〜稲刈り〜脱穀…と、

農作業をして収穫できた藁を使って、

その農作業に携わった人たちが(一年の感謝の心を込めながら)作るものだったのですね。

お恥ずかしながら

この歳になってはじめて、

日本の伝統文化に基いた行事の奥深さが

理解できたような氣がします。

見た目はしょぼい「しめ縄」と「お飾り」ですが、

お金で買えない素晴らしい体験と感動をもたらしてしれました。

コスパとかタイパとかには到底変えられない貴重な体験でした。

記録に残させていただき、

シェアさせていただきますね。

ちなみに、バケツ稲の記事はこちらにまとめてあります↓

https://junjun.eshizuoka.jp/c72597.html

タップして下にスクロールしていくと、収穫・成長・種まき…と逆回転で見られます。

簡単なので来年挑戦してみてはいかがでしょうか。

今回作成した感想として、

もう少し藁の長さとボリュームがあればよかったな〜と思ったので、

来年のバケツ稲作りは、多めに発芽させて苗を植えて

(稲刈りの際は)長めにカットしようと思いました。

何事も経験ですね♪

そして、私の発想から実際に形作ることができて

小さな成功体験に繋がり、満足感と充実感を得られました。

想像できることは現実化(実現)する❗️

そう信じることができました。

2024年は、一緒に、夢を叶えましょう!

では、この後も素敵なことがたくさん引き寄せられて

あらわれますように!

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

もったいをなくし隊

(╹◡╹)JUNJUN

2023年10月20日

バケツ稲の稲刈りをいたしました❣️

こんにちは!

青竹の稲は、かなり前に稲刈りを終えて

室内で乾燥中との記事を投稿いたしましたね。

↓

(時間差で植て成長が遅かった)

バルコニーのバケツ稲も

やっと稲刈りをいたしました。

この後の作業は、明日の『山田川自然の里での脱穀体験』にて学んできますね。

そして、稲刈りを終えたバケツの中身はこちらです。

根がびっしりと詰まっていて

バケツから出すのに一苦労!!

ピンクのバケツは、

100均でかなり前に購入して

かなり古くて

かなり劣化していたこともあり

割れてしまいました。

バケツ稲を守るという最後のご奉公をしてくれて

十分に元を持って天寿を全うしてくれたことに感謝。

ちなみに、この根っこはこのまま

庭のコンポストに入れて、土に還します。

農家さんは、乾燥させて粉砕して田んぼの肥料にするようです。

ご参考になれば倖いです。

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

(╹◡╹)JUNJUN

2023年09月07日

青竹稲栽培・台風前に稲刈り完了❣️

こんにちは❣️

ちょっとお天気が心配なので、

大雨になる前に、

青竹で栽培していた稲を収穫しました。

切る前は左の写真のような状態でした

(文字通り、実ほど頭を垂れる稲穂かな…ですね)。

右はカットして濡れ縁に置いたところです。

この稲は、三島市の山田川自然の里での

田植え体験の時に分けていただいたものです↓

https://junjun.eshizuoka.jp/e2216714.html

(一部は籾殻付き玄米を発芽させて植えました)

竹筒を800円で購入して3ヶ月ちょっとで

ここまで実りました。

普段食べているごはんも

こんなに月日を経て、農家の方の愛情と

さまざまな方達の手がかかって

わたしの元に届いているのですよね。

感慨深いです。

現在は、稲穂のみと、葉と茎(藁・ワラ)に分けて、

神棚の下に置いて、乾燥させているところです。

ワラを見て、小学6年生の時に子ども会で

「鬼ぞうり」というお芝居をやったことを思い出しました。

「ぞうり」の編み方も教わって、

確かまだ屋根裏部屋にあるはず⁉️

当時の写真と共に、見つかったら追加アップしますね。

そして、現在、バルコニーで生育中の

バケツ稲の方は少し前に花をつけ、

いまもまだ青いので

もうしばらくそのまま育てておきます。

こちらは『蒼の元米』を購入した際に混じっていた

『籾殻付きの玄米』を水に浸けて発芽させ

植木鉢で栽培してからバケツに移して育てたものです。

お米を研ぎながら『籾殻付き玄米』を取り除く作業は

かなり面倒なのです。

3カップで30粒前後あるので…。

でも、取り除かないと、

炊いた時にお茶碗の中に茶色い粒が見つかっり

その時に取り除いたり。

気がつかずに食べてしまって口の中で

籾殻のジャリっいう食感を感じて取り出したりと、

とても不快感があるんです。

しかし、苦労して取り除いていた『籾付き玄米』が

このような稲に成長する姿を見ると

あのめんどくさい作業も報われるというものです。

籾殻付き玄米はまだ200粒くらい残っていますので、来年もチャレンジしてみようと思います。

ちなみに青竹稲はテレビ番組で紹介しており、

観賞用にも素敵…と話されていたので

どうしてもやってみたくてチャレンジしたのです。

しかし、竹筒1本の内容量が少ないため

すぐに水切れしちゃうのです。

つまり、水を入れる作業が結構面倒だったのです。

そして、青竹が綺麗なのは最初だけ!

現在は、雨風にさらされて

お世辞にも美しいとは言えない状態です。

というわけで次回は、

バケツ稲のみでの栽培となるでしょう。

そして、収穫した稲のこれからですが、

私の米栽培の師匠からのアドバイス↓

に従ってみますね。

進捗は、また後日アップいたします。

以上、青竹稲・バケツ稲栽培のレポートでした。

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

(╹◡╹)JUNJUN でした。

2023年08月26日

バケツ稲・青竹稲栽培…順調です❣️

こんにちは❣️

今日も晴天☀️ギンギラぎんの太陽の日差しをいっぱいに受けて、

バルコニーの『バケツ稲』は、

元氣いっぱいにスクスクと成長中です!

稲に白いものが見えますね…花のようです!

ちなみに、少し前に穂をつけた『青竹稲』はもう

「実ほど頭を垂れる稲穂かな

(みのるほど こうべをたれる いなほかな)」

になっています

https://kotowaza-dictionary.jp/k0498/

↓

水と(時々)肥料をあげるだけなのに

こんなに成長してくれて、

見ているだけで元氣をもらえます‼️

そろそろ、収穫の秋・味覚の秋がやってくるかと思うと、ワクワクしちゃいますね♪

ちなみに、この稲たちが無事に育ったあかつきには、

どうやって脱穀すればいいのかな?

あらあら…そこまでは、考えていませんでした。

私には新潟米農家のさゆりん師匠がいるから

大船に乗ったつもりで、

引き続き、稲の成長を見守っていきます。

では、この後も素敵な一日をお過ごしください❣️

地球と自分にやさしく楽しいライフスタイルを提案

食で何かを変えたいと考える

食の繊細さんやこだわりさんを救い

人を良くする食レシピをお届けする

発酵料理のプロフェッショナル

(╹◡╹)JUNJUN*発酵美人塾

https://pure-child.

2023年05月19日

竹筒にて稲の苗を栽培し始めました❣️

こんにちは❣️

竹筒稲栽培をしている方の映像をテレビで見てから

ずっと気になっていました‼️

先日、棚田の田植え体験をさせていただき

稲の一部を譲っていただかことができたので

チャレンジしてみました。

赤い植木鉢の苗は、いつも食べている玄米を水につけて発芽させたものを土に植えて育てたものです。

まずは、竹筒の調達から…。

三嶋大社の近くの竹幸商店さんで

孟宗竹1本を800円で購入

(6つにカットするのはサービスでやってくださいました)。

竹筒は表面を水洗いして、

半分位まで粘土状の土を詰め、

ぼかし肥料とニームケーキを少々入れて、

サラサラした土と粘土状の土を大さじ3杯ずつ位入れて

水を入れて混ぜて泥状にしてみました。

次に、苗を植えて倒れないように土を寄せました。

水を高さ2cmくらい残して加えて完了です。

晴れた日は日の当たるところへ…

雨の日は軒下に置いております。

もらった苗は強そうなので大丈夫かと思われますが、

お米から発芽させて育てた苗は、見た目が弱々しいので、ちょっと心配です‼️

どうぞ、上手く育ちますように♪

バケツでも稲は栽培できるようなので

この機会にチャレンジしてみるのも

楽しいかもしれませんね‼️

地球と自分にやさしいライフスタイルを提案する

発酵料理のプロフェッショナルで

神説イラストレーターのJUNJUN

追伸、

竹筒で育てている稲!

今朝の成長記録です♪

左の背の低い筒の中身は、食べるために購入した玄米を発芽させたものです。

ちょっと小さめですが、頑張ったます‼️